(Giovanni Fasani, Gruppo di Studio di Storia della Pediatria della SIP)

Una puntuale segnalazione di Pier Luigi Tucci mi ha spinto ad approfondire un aspetto della figura del frate francescano Guglielmo Massaja (Fig. 1).

Fig. 1

Il Massaja, nato a Piovà d’Asti l’8 giugno 1809, venne battezzato coi nomi di Lorenzo Antonio, ma assunse poi il nome del fratello, Gugliemo, quando divenne frate cappuccino nel 1826. Fu poi ordinato sacerdote nel 1832 ed ebbe l’onore di essere nominato Cardinale da Leone XIII nel 1884. Morì a San Giorgio a Cremano, Napoli, nel 1889. Recentemente è stato dichiarato Venerabile da Papa Francesco. La maggior parte della sua vita pastorale si svolse come vedremo, nelle vesti di missionario e “medico” in Africa, principalmente presso le popolazioni dei Galla dove fondò diverse missioni, tra cui Finfinnì, “nuovo fiore”, che sarebbe poi diventata Addis Abeba.

“Parrà inoltre ai miei lettori curioso, se non un po' strano, che mi sia dovuto occupare di medicina e di chirurgia. E pure furono appunto questi atti di carità che mi aprirono la strada, e mi avvicinarono a quelle popolazioni, cattivandomene la benevolenza. Là non vi sono né medici, né chirurgi; ma solo alcuni maghi che pretendono guarire, più con segni ed oggetti superstiziosi, che con i veri rimedj apprestati dalla scienza e dalla natura. Compresone pertanto subito il bisogno, mi richiamai a memoria quanto aveva appreso di teoria e di pratica su questa materia nell'ospedale mauriziano di Torino, del quale più anni fui Cappellano: e quelle scarse cognizioni mi giovarono grandemente.

E poiché là le malattie umane sono più limitate che tra noi, per la costanza del clima e la semplicità della vita; così non tardai a trovare efficaci rimedj di guarigione anche servendomi dell'empirismo indigeno con grande giovamento di quei meschini, e con non minore profitto del mio apostolico ministero, l’innesto del vaiuolo (fantatà nella lingua dei Galla) principalmente, colà sconosciuto, e da quei popoli poscia grandemente apprezzato, mi conduceva ai piedi a centinaia ogni sorta di persone; alle quali, oltre la guarigione materiale, mi studiava dar quella che fra tutte è importantissima e salutevolissima, la morale. E devo in gran parte a questo benefico ritrovata dell'ingegno umano la stima e la benevolenza, che verso la mia persona nutrivano tutti quei popoli.”

Fig. 2

Basterebbero queste parole tratte dalla prefazione dell’opera I miei trentacinque anni di missione nell’alta Etiopia (Poliglotta, Roma - Milano 1885) (Fig. 2) per sottolineare quanto importante fu il ruolo dell’attività sanitaria condotta dal cardinal Massaja durante le sue missioni, soprattutto come vedremo, nelle vesti di vaccinatore contro il vaiolo. Il sapere medico fu un mezzo quasi indispensabile per esercitare il suo ministero e portare avanti l’evangelizzazione di quei territori dell’Etiopia. In diverse occasioni si trovò in contrasto con le popolazioni locali e soprattutto con i regnanti delle varie tribù, che mal sopportavano il grande seguito che il Massaja aveva tra gli indigeni. In particolare ricordiamo che il vescovo copto, tradizionalmente denominato “Abuna Salama”, lo schernì soprannominandolo “Abuna Messias” (Fig. 3), Vescovo Messia, ma il Massaja attraverso le sue azioni trasformò lo scherno in un titolo d’onore.

Fig. 3

Abbiamo già sottolineato che spesso i missionari, oltre che prodigarsi per diffondere la religione cristiana, si prodigavano, con impegno non certo inferiore, per l’assistenza sanitaria, per la cura dei malati indigeni spesso affetti da terribili malattie infettive come la lebbra, la febbre gialla e il vaiolo. Il Massaja, lo abbiamo appreso dai suoi diari, non era completamente a digiuno di nozioni mediche, avendo ricoperto la carica di Cappellano dell’ospedale Mauriziano tra il 1834 ed il 1836. In quei due anni ebbe infatti l’occasione di ascoltare quotidianamente le discussioni diagnostico-terapeutiche dei sanitari e di osservare le loro operazioni chirurgiche. Fu proprio l’utilizzo di queste cognizione mediche a favorire successivamente in molte occasioni la sua attività missionaria, conquistando la fiducia degli indigeni per aver risolto o evitato con successo alcune patologie. Non disdegnò comunque di analizzare a fondo e di utilizzare, quando necessario, i rimedi legati alle usanze secolari delle comunità locali

L’innesto e la vaccinazione antivaiolosa

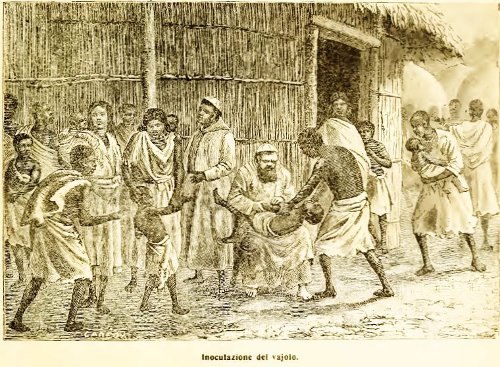

La sua attività sanitaria sia per l’innesto, che per la vaccinazione antivaiolosa e più in generale per la cura delle numerose malattie di cui erano affetti degli indigeni è raccontata da numerosi passi dei suoi diari. Ne seguiamo le tracce nei suoi scritti. Le prime notizie della sua attività come vaccinatore il Massaja le riferiva agli inizi del terzo libro dei suoi diari quando aveva stabilito la sua residenza nel territorio Gudru, a sud del Goggiam nel centro dell’Etiopia, abitato per lo più dai Galla (Fig. 4).

Fig. 4

La Missione, dice il Massaja, “si era grandemente popolata” ed egli cominciava a temere arrivasse il “terribile flagello... il quale se mena strage in Europa molto più miete vittime in Africa, dove sino al mio arrivo non conoscevasi punto la vaccinazione…”. La situazione era resa ancora più drammatica dall’assenza di igiene e dalla promiscuità, “si abita e si dorme come animali”, per cui sarebbe stato impossibile contenere il contagio. Coloro che venivano colpiti da vaiolo venivano abbandonati a se stessi, le case e i pochi effetti personali bruciati. Di fronte a questa pericolo incombente il Massaja decise di iniziare a vaccinare con cautela coloro che abitavano la missione. Così racconta: “Dall’Europa aveva portato con me, ben conservata e custodita, una buona quantità di vaccina, ed altra me ne era stata data da Clot-Bey in Egitto e poi dal dottor Pennè in Kartum”. “Un giorno senza dire che cosa fosse e che intendessi fare per non metter in apprensione e destar sospetti in quegli indigeni inoculai il vajolo a tre giovani dei più affezionati e meno timidi”.

Ma il risultato non fu pari alle aspettative in quanto la vaccinazione non indusse alcuna reazione. Dopo dieci giorni riprovò inutilmente con altri tre giovani, sospettò allora che la mancata risposta dipendesse dal fatto che la “vaccina avesse sofferto il caldo lungo il viaggio o dal lungo tempo che era stata inoperosa”. Pensò allora di interpellare un ricco proprietario di bestiame della zona, Negus-Schumi, per sapere se le sue vacche fossero per caso malate di vaiolo bovino ed ottenere un vaccino fresco, ma il tentativo andò a vuoto. Il Massaja decise allora di fare un “passo indietro” tornando all’innesto “cioè d’inoculare col pus estratto dagli ammalati stessi di vajolo”. Solo dopo qualche mese si presentò al Massaja l’occasione per ritentare “l’esecuzione del caritatevole disegno”. Nel frattempo fece costruire capanne di isolamento per poter separare gli ammalati dal resto della famiglia “come si usa in simili epidemie”. L’attività del Massaja come vaccinatore poté proseguire grazie alla recrudescenza dell’epidemia di vaiolo ad Asandabo, che egli definì “Un provvidenziale flagello” (III, p.77), perché gli consentì di raccogliere dalle pustole di due giovani, non vaccinati, malati in via di guarigione una certa quantità di pus. Per la conservazione del prezioso materiale, il Massaja si servì di una “trentina di vetri nei quali aveva già portato il pus dall’Europa…”, che riempì e richiuse col mastice affinché il contenuto non si alterasse. In quella stessa epidemia tentò con successo un intervento ortopedico. Racconta infatti di un giovanetto “che stava rincantucciato per terra, teneva sempre le ginocchia piegate”. Scoprì che l’atteggiamento era dovuto a piaghe interne alle ginocchia dove “vi brulicava un gran quantità di vermi”.

Temendo che “restasse storpio come suole accadere a tanti indigeni colti da vajolo in giovane età” gli legò le gambe con alcune stecche di legno “finché non fossero tornate al naturale movimento”. Fortunatamente guarì senza contrarre alcun difetto (III, p. 79). Il terribile morbo portava al decesso circa la metà dei giovani colpiti, mentre metà si salvava, “ma quasi tutti restavano o ciechi o storpi”. D’altro canto si chiedeva il Massaja come avrebbe potuto essere diversamente visto che venivano abbandonati senza cure, “gettati per terra come bestie in quelle luride capanne, mezzi ignudi e senza neppure una coperta?”. La grande paura del contagio permise al Massaja di eseguire numerosi innesti, “centinaia di persone in un giorno… in un’ora più di cinquanta persone” (III, p. 82), che “grazie a Dio, nel settimo giorno e quasi alla stessa ora furono presi tutti dalla febbre e dopo tre giorno comparve la pustola sulla ferita dell’inoculazione”. Il risultato positivo ottenuto richiamò un grande numero di persone spingendolo ad estendere l’innesto, non senza qualche preoccupazione, indistintamente a tutti coloro che ne fecero richiesta. In qualche caso trovò non poche resistenze da parte di alcuni indigeni convinti che il vaiolo fosse un fenomeno soprannaturale dovuto a “un genio malefico”, a cui era inutile resistere e che poteva essere placato solo da “sacrifizi e oblazioni”.

L’attività d’inoculazione proseguì successivamente a Gombò (IV, pp. 22-29) dove la fama di “guaritore” aveva preceduto il suo arrivo. Avvicinato dai capi della comunità venne rassicurato sul fatto che “tutti vi stimano e vi portano affetto” avendo avuto notizia “del ben che facevate”. Quasi tutti si dichiararono pronti a fare tutto ciò che chiedeva “purché diate anche a noi la medicina del vajolo”. Il Massaja cominciò quella che egli, forse stanco, qui chiamava “nojosa fatica”, inoculando il vaiolo a quindici persone della casa ove venne ospitato. Poi, dopo qualche esitazione di alcuni indigeni, avviò l’inoculazione su grande scala visto che: “cominciò a presentarsi una folla sì grande, che non mi dava il tempo né di mangiare, né di pregare, né di dormire”. E non poteva neppure farsi aiutare da qualche collaboratore perché era nato il pregiudizio che l’effetto dell’innesto fosse dovuto alla sua saliva, con cui inumidiva il pus. Ciò rendeva impossibile la sostituzione di persona. Vi furono alcuni non responder, che il Massaja attribuì “all’aver avuto nell’infanzia il vajolo”. Trattandosi di innesto ebbe anche alcuni casi di “vero vajolo”, che fortunatamente “dopo otto giorni restarono perfettamente guariti” (IV, p. 28). “Fra tutti coloro ch’ebbero innestato il vajolo, più di un centinajo erano bambini e fanciulli sotto i due anni”. Le stesse condizioni si ripeterono nei villaggi di Giarri e di Gobbo (IV, pp. 30-39). Nelle due località citate, l’attività di innesto del vajolo fu realmente intensa. Moltissime le richieste della “medicina contro il vajolo”, che spinse il Massaja ad inoculare sino a 120 persone al giorno (IV, p. 31). Dopo quindici giorni di faticoso lavoro non vi fu più alcuno da inoculare e gli indigeni dei due villaggi “cominciarono a far festa, dandosi ad ogni sorta d’allegria, cantando lodi ad Abuna Messias…, con banchetti in suo onore…. e regali di bovi, pecore, capre, galline, uovi, sali, grani, insomma ogni ben di Dio… ”. Le lodi al Massaja si sprecarono esaltando “le meraviglie dell’innesto del vajolo e le virtù del Padre Bianco, che aveva portato al popolo tale benefizio” (Fig. 5).

Fig.5

Seguì l’inoculazione degli abitanti di altri villaggi come Lagamara, Leka,, Tibiè e Ennerea (IV, pp. 136-139). Si calcola che il Massaja abbia eseguito oltre 35.000 innesti o vaccinazioni in 35 anni.

La Dissenteria

A Lagamara il missionario fu costretto ad affrontare un’altra patologia, che egli definiva “una delle tre comuni patologie, che distruggono quelle popolazione e devo aggiungere più frequente dopo febbre gialla e vajolo e miete più vittime che non le altre due insieme”, la diarrea. Il Massaja suddivideva tre tipi di diarrea. “La prima era causata da miasmi epidemici, non abbastanza conosciuti, i quali sconvolgendo tutto l’organismo digestivo, producevano una vera dissenteria. Questa era la più terribile e la più difficile da curarsi”. La seconda, meno violenta e ostinata della prima, compariva dopo una carestia generale, soprattutto nelle famiglie che più avevavno sofferto “per povertà o per disgrazie di lunga fame”. “Questa era per lo più cagionata da debolezza ed atonia degli organi digestivi. La terza, comune e più frequente, era prodotta da cause particolari, come disordini nel mangiare, stravizj, o pure da retrocessione di umori nell’interno del tubo intestinale gastrico”.

Purtroppo il Massaja aveva ormai esaurito le scorte di farmaci, “principalmente di medicine europee, richieste per quel male” e lamentava ad esempio la mancanza di “gelatina, tanto efficace per quella malattia”. Contemporaneamente criticava l’uso eccessivo e sconsiderato del latte come rimedio per numerose malattie con il risultato di disturbi gastrointestinali anche gravi. Così come criticava l’abuso del tabacco da fumo, pure utilizzato per le situazioni patologiche più disparate. Il Massaja alla fine risolse che probabilmente la miglior terapia possibile era quella di “rimettere le funzioni digestive” attraverso un’alimentazione il più corretta possibile a base “carne secca”. “Prevedendo che alla carestia sarebbe tenuta dietro la diarrea, aveva fatto una grande provvista di carne secca, cioè quei pezzi muscolo, che colà si tagliano a lunghe liste, e poi seccati si tengono in conserva; or questa carne, tagliuzzata ed arrostita sul metàd, faceva masticare continuamente agli ammalati; affinché inghiottendola con molta saliva, ricevessero nello stomaco in nutrimento sostanzioso, e saturo di umore digestivo”. Da bere preparava un decotto di tamarindo oppure di “orzo abbrustolito con sugo di limone”, spesso anche qualche sorso di idromele “nella proporzione di una parte di miele e tre di acqua, fermentato con erbe aromatiche”.

La diarrea “miasmatica”, scriveva il Massaja, era quella che presentava maggiori difficoltà di cura e mise “a tortura il mio cervello e la mia limitata perizia, per trovare, fra i pochissimi mezzi che il paese offriva, quali potessero essere per arrestarla”. Per calmare i dolori ricorreva principalmente “alla benedetta e provvidenziale malva” o a rimedi a base di papavero, lattuga selvaggia e domestica, tamarindo, anice e camomilla. Ma mancavano altri rimedi in particolare farmaci che potessero risolvere i casi di diarrea più grave “con forti dolori, spasmi ed evacuazioni con emissione di sangue”. La situazione era spesso peggiorata dall’intervento di maghi del luogo, chiamati Oghessa, che propinavano ai pazienti intrugli micidiali.

La febbre gialla

Non meno terribile era la febbre gialla, anch’essa attribuita a un “genio malefico” e vi fu un’occasione nella quale alcuni detrattori del Massaja giunsero a ritenerlo responsabile del contagio. Il Massaja oltre allo scontato suggerimento di evitare il contatto con gli ammalati di febbre gialla (III, p. 22), suggeriva alcune precauzioni “riconosciute opportune ed efficaci” come il “tenere sempre in bocca alcune erbe aromatiche, utilissime in quei paesi caldi per eccitare la salivazione, e neutralizzare l’aria venefica che vi si andava respirando”, anche perché per la lunga esperienza il missionario “si era convinto che il veleno di quella malattia si comunicasse alle persone più per mezzo della respirazione che per altra causa”.

La situazione era peggiorata “dall’insalubrità di quelle misere capanne, e la poca o nessuna pulitezza”, l’assenza di finestre e la mancata aerazione. Il Massaja si abbandona poi ad un’osservazione del tutto opinabile, quando sosteneva che “le persone, secondo la loro costituzione, venivano colpite o nel novilunio o ne plenilunio, e mai nel corso dell’accrescimento o del mancamento della luna”. Da notare che il Massaja riteneva che anche l’effetto della vaccinazione antivaiolosa risentisse delle fasi lunari e che l’efficacia della stessa fosse diversa “in luna mancante o in luna crescente” (III, p. 23).

La febbre gialla veniva dunque considerata “un flagello dei paesi caldi e quindi anche di una gran parte del continente africano” benché si manifestasse con sintomi diversi tra cui spiccavano il vomito e la diarrea: in particolare con il vomito e con maggiori probabilità di guarigione nei paesi alti e freschi; nella sua forma più grave con la diarrea nei paesi più caldi (III, p. 24). Riferisce il Massaja che i maghi del luogo la curavano con mezzi “ridicoli e superstiziosi”. Egli avendo terminata la riserva di “farmaci europei” fu indotto a ricorrere al tamarindo “rimedio efficace per moltissimi malanni in quei paesi”. Una dieta rigorosa e tre giorni di decotto di tamarindo, del quale venivano sfruttate le proprietà lassative, portavano il malato a rapida guarigione, così almeno assicura il missionario piemontese. “Nei paesi alti dove era difficile trovare il tamarindo si ricorreva ad altri purganti, e specialmente al ricino e in mancanza di questo all’emetico, di cui era ancora ben provveduto”. In qualche caso tentò anche la terapia con solfato di chinino ma senza risultati apprezzabili.”

La sifilide

Un’altra patologia che il Massaja ebbe ad affrontare fu la sifilide. Un caso particolarmente grave fu quello di Kisti Duki, un ricco signore dei Galla, nel quale “il canale della respirazione ridotto tutto una piaga, e per metà corroso, mandava continuamente un umore puzzolentissimo… e aveva inoltre del tutto perduta la voce”. Il Massaja affrontò inizialmente il caso con il “purgarlo blandamente” e poi con unguento mercuriale in dosi crescenti. La cura ottenne risultati miracolosi e “dopo quindici giorni vidi un miglioramento, e alla fine del mese cessato lo scolo di quel puzzolente umore, le piaghe cominciarono a rimarginarsi la voce a poco a poco prese a tornare. Insomma dopo alcuni mesi guarì quasi perfettamente”. “Lo schifoso morbo”, come il missionario piemontese lo chiama, era molto diffuso, ma si presentava con quadri clinici diversi a seconda che colpisse “le persone dei paesi bassi e caldi, oppure degli alti e freddi”.

Nei primi si manifetsava come un’affezione cutanea “con piaghette e contorni sifilitici su tutta la pelle, rosse e vegete nella luna nuova, purulente nella luna piena, ed asciutte sul finire delle fasi”, Nei paesi alti colpiva “principalmente al naso, alla bocca, alla gola, e raramente alle parti naturali”. Un caso clinico difficile fu quello di una donna “coperta da capo a piedi di piaghe… e per questo ripudiata dal marito”. Il Massaja intervenne con alcune pillole di sublimato e “acqua gommata addolcita con miele” ottenendo la perfetta guarigione in capo a tre settimane… cosa che potrebbe far pensare che il Massaja avesse realmente poteri soprannaturali (!).

Il Massaja pur curando la malattia con mercuriali, non lesinava raccomandazioni di medicina preventiva consigliando la monogamia e la fedeltà coniugale. Un intero villaggio affetto da sifilide venne curata dal Massaja presso la località di Loja (III, p. 127). Anche in questo caso utilizzò “la cura mercuriale”. Anche nei bambini si avvalse della somministrazione graduale di “pillole di sublimato in minima dose”, cercando di migliorare la povera dieta con grassi e proteine: “butirro”, carne di pecora e farina d’orzo. Nella stessa occasione curò un individuo a cui la sifilide, responsabile di una “forte infiammazione”, impediva la minzione. Il Massaja utilizzò “un cataplasma ed alcune mignatte, che fortunatamente si poterono trovare in un pantano vicino” riuscendo migliorarne le condizioni. Poiché “tutto il villaggio era infetto da quella schifosa malattia”, ebbe il suo bel da fare per arginare il contagio, ma ebbe anche “il motivo di predicare e inculcare con più ragione la moralità e il vivere casto”. Gli ottimi risultati ottenuto fecero sì che i capi delle famiglie di Loia, Negus e Sabie, si convinsero di chiedere al Massaja di iniziare l’innesto, che sino ad allora era stato rifiutato.

La teniasi e i vermi

Anche la tenia era una patologia così diffusa che “raramente si trova una persona, la quale non ne sia affetta” (IV, p. 123). La causa, secondo il Massaja, era da ricercarsi nella carne cruda, di cui gli indigeni facevano “molto abuso”. Ma i vermi, più in generale, rappresentavano una delle patologie più frequenti, che affliggevano le popolazioni abissine e galla “in sì grande quantità da far meraviglia”. La verminosi, secondo il Massaja, si presentava con i sintomi più disparati spesso difficili “a comprendersi dai medici europei” come ad esempio il letargo e alterazioni del polso “stravaganti”.

Il Massaia chirurgo

Certamente grave il caso clinico di un giovane che era stato “sorpreso da una banda di assassini” della tribù Kuttai. Questi, oltre ai furti, erano soliti infliggere ben altre sevizie, tanto che il giovane venne evirato e la ferita esitò in un voluminoso “tumore, che crescendo giornalmente, lo ridusse in stato di non poter camminare”. Il Massaja decise che “l’unico rimedio non poteva essere che l’amputazione di quel grosso tumore alla radice e dispostolo con qualche purgante”, la mattina seguente “assistito da due giovani della missione, P. Hajlù e Morka, procedette alla resezione del tumore con un “rasojo ben affilato”. Come riferisce il missionario, fu la prima operazione chirurgica da lui eseguita (III, p. 110). Il decorso fu favorevole, “la piaga mostrossi abbastanza benigna”, senza segni di infiammazione, ma siccome “l’orina usciva da tre aperture”, risolse di chiuderne due e “anche il concentramento dell’orina mi riuscì bene … e dopo otto giorni usciva da un solo canale”. Un intervento chirurgico prima e di plastica urologica (!) poi. Il giovane “in quaranta giorni risanò completamente”. Divenne poi catechista e “vestì l’abito del monaco” con il nome di Abba Dominicus. La notizia dell’intervento accrebbe presso gli indigeni la fama del Massaja come medico o meglio come “mago”. Va in conclusione sottolineato come il Massaja oltre che missionario, sia stato in realtà anche “medico” e come, operando in situazioni di grave disagio, abbia affrontato coraggiosamente e con perizia patologie anche molto gravi utilizzando adeguatamente i pochi mezzi terapeutici che aveva a disposizione ottenendo quasi sempre successi anche insperati. Certamente encomiabile infine la sua attività di ‘vaccinatore’ contro il vaiolo, che ha certamente preservato dalla grave infezione decine di migliaia di indigeni.

BIBLIOGRAFIA

1) AGNOLI F., Un frate amico dell’Africa, in www.libertaepersona,it, 2011

2) Cardinale Giglielmo Massaja “Abuna Messias”, Catalogo della Mostra, Biblioteca della Regione Piemonte “Umberto Eco”, Torino 2017

3) D’ANELLI A., Situazione politico-sociale dell’Etiopia e l’opera medica del Massaja, www.cardinalmassaja.it

4) FORNO M., Massaja Gugliemo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 71 (2008), in www.treccani.it

5) FORNO M., Tra cristiani e musulmani. Strategie missionarie e prospettive coloniali nell’esperienza pastorale del cardinal Massaja in Africa Orientale, Padova 2010

6) MASSAJA G., In Abissinia e fra i Galla, Ariani, Firenze 1895

7) MASSAJA G., I miei trentacinque anni di missione nell’Alta Etiopia, Manuzio, Roma 1923

8) PICUCCI E., Abuna Messias, Pinerolo 1988

9) RUFFO V., Il missionario non colonialista. Il cardinal Massaja e l’inculturazione del Vangelo in Etiopia, in www.messaggerocappuccino.it

10) TUCCI P. L., Il cardinal Massaja, Padre del Fantatà, in www.toscanamedica.org